Une bonne éducation

William Lucas Hardisty voulait que ses enfants reçoivent une éducation européenne. Il tenait aussi à ce que Mary Anne se fasse instruire. Peu après s’être marié, il a exprimé cette idée dans une lettre adressée à son beau-frère, Joseph McPherson.

« En août, j’étais à Fort Simpson et là, j’ai épousé plutôt cavalièrement une demoiselle Allen. Elle est orpheline. Ses parents sont décédés alors qu’elle était bébé. Ses études ont été grandement négligées et j’ai l’intention de l’envoyer à l’école pendant un an ou deux. C’est une chose hors du commun pour un homme d’envoyer sa femme à l’école et il ne fait aucun doute qu’on va s’amuser à mes dépens, mais je m’en fiche pourvu que cela lui permette de faire preuve de bienséance dans la société où elle va évoluer. » [traduction libre][1]

Au bout du compte, Mary Anne n’est pas allée à l’école, mais l’attente selon laquelle les hommes de la Compagnie de la Baie d’Hudson devaient adhérer à des coutumes et à des idéaux européens était réelle, surtout pour les hommes dont l’épouse était de souche autochtone. Malheureusement, c’est pour cette raison que l’on croit, faussement, que les Métis se trouvent sur un continuum d’appartenance à la fois blanche et autochtone, une idée renforcée par la notion de la nécessité d’avoir une éducation européenne.

« Pour que les filles au sang mêlé vieillissent correctement, il fallait minimiser les influences maternelles. C’est pourquoi la Colonie de la Rivière-Rouge avait inversé la tendance britannique selon laquelle les mères inculquaient les valeurs morales aux jeunes enfants. Par conséquent, les pères bien intentionnés dont l’épouse était Autochtone s’occupaient de l’éducation religieuse de leurs filles. Les écoles de type britannique prenaient ensuite la relève des pères… La force la plus grande quand venait le temps d’élever les filles de la Rivière-Rouge était Matilda Davis, elle-même fille de la patrie. Son père, John Davis, directeur de la Compagnie de la Baie d’Hudson, l’avait envoyée se faire instruire en Angleterre. À son retour, elle a fondé une école dans la paroisse St. Andrew’s de la Rivière-Rouge, vers 1840. Elle était armée de solides valeurs de classe moyenne. » [traduction libre][2]

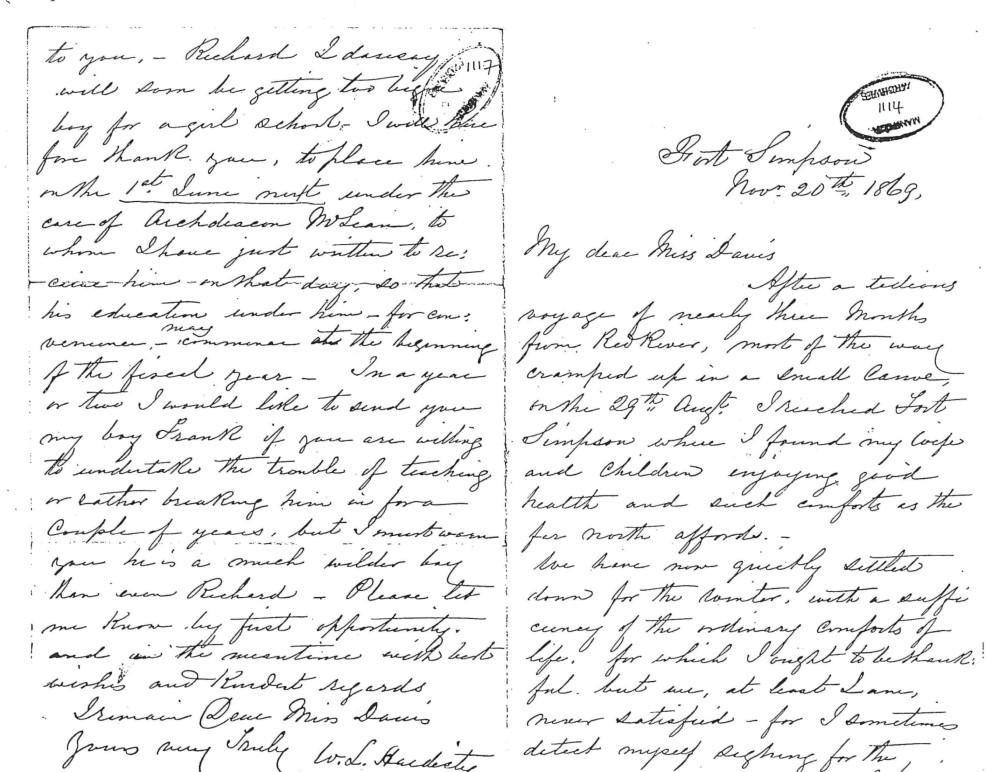

Le point de vue de William Lucas en matière d’éducation s’avère évident dans sa lettre à Matilda Davis au sujet de l’avenir de ses enfants. Sa lettre révèle aussi pourquoi il ne voulait pas envoyer ses enfants à l’internat du Sacré-Cœur ouvert en 1867 à Fort Providence, situé tout près, fréquenté par des enfants autochtones de l’ensemble du district du Mackenzie.

« Dans ce district, c’est très difficile d’éloigner nos enfants des Indiens qui viennent souvent chez nous. Pour mes enfants, c’est d’autant plus difficile qu’ils ont l’inconvénient que leur mère n’est pas instruite. L’hiver, je suis généralement loin d’eux. Leurs mauvaises habitudes attirent davantage la pitié que les reproches. Par conséquent, j’espère que vous les en excuserez s’ils ne se comportent pas aussi bien que les enfants dont la mère est instruite et leur transmet des habitudes vertueuses dès leur enfance. » [traduction libre][3]

Vers l’âge de six ans, Belle a été envoyée à l’école de mademoiselle Davis, située juste au nord de Winnipeg. Quelques mois plus tard, elle est tombée malade et a été envoyée chez sa grand-mère, Marguerite Sutherland Hardisty, l’épouse métisse de Richard Hardisty, père, facteur en chef de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à Lachine, au Québec. En 1869, à l’âge de huit ans, elle a fréquenté le collège Wesleyan des dames à Hamilton, en Ontario, même si, aux dires de William Lucas, il ne s’agissait pas là de l’établissement idéal pour sa fille. L’année suivante, il a écrit à Matilda Davis au sujet du retrait de sa petite Bella de l’école de Winnipeg.

« [Ce] n’était que pour des raisons santé, car je tenais à ce qu’elle fréquente votre école pour se faire instruire… où elle recevait de si bons soins et où ses progrès, malgré sa maladie, ont été nettement supérieurs que n’importe où ailleurs depuis… [E]n fait, elle a régressé à tous les égards. » [traduction libre][4]

Belle n’était peut-être pas heureuse au collège Wesleyan des dames, car elle était considérée comme différente des autres filles. Plus tard, une de ses compagnes de classe s’est rappelé que Belle passait pour la fille d’un chef indien. Cette fausse supposition découlait peut-être du poste qu’occupait son père comme facteur en chef de la Compagnie de la Baie d’Hudson, ou encore, de son indigénéité. Néanmoins, elle permet de comprendre qu’elle était perçue différemment.[5]

Belle n’a jamais été diplômée de ce programme. Elle a quitté l’école d’Hamilton en 1875. Elle est retournée vivre dans le Nord avec ses parents, jusqu’à ce que son père prenne sa retraite en 1878. Par la suite, elle a vécu avec divers membres de sa parenté, dont son oncle et sa tante de Winnipeg, Donald Alexander Smith et Isabella Sophia Hardisty Smith, qui sont devenus Lord et Lady Strathcona en 1897. Il ne fait aucun doute que le temps que Belle a passé avec ce couple d’influence l’a aidée à comprendre la conduite et la bienséance que l’on attendait d’une personne des échelons supérieurs de la société. Après le décès de son père en 1881, sa mère a épousé Edwin Stuart Thomas en 1882, puis Belle est allée vivre à Calgary avec sa tante et son oncle, Eliza McDougall Hardisty et Richard Charles Hardisty, nommé sénateur en 1888.

Lawrence Gervais parle de relation de Belle avec l’ecole Miss Davis, avec transcription.

[1] Lettre de William Hardisty à son beau-frère Joseph McPherson, le 1er novembre 1857, archives du musée Glenbow, fonds de la famille Patrick/McPherson, M-941-1

[2] Erica Smith, « Gentlemen, This is No Ordinary Trial » dans Reading Beyond Words: Contexts for Native History, éd. Jennifer S.H. Brown et Elizabeth Vibert, 2003, pp. 364-380

[3] Lettre de William Hardisty à mademoiselle Davis, le 20 novembre 1869, société de conservation de la maison Lougheed, fonds Don Smith

[4] Lettre de William Hardisty à mademoiselle Davis, le 10 juillet 1870, société de conservation de la maison Lougheed, fonds Don Smith

[5] Doris Jeanne Mackinnon, Métis Pioneers, presses de l’Université de l’Alberta, 2018, p. 64