Le régiment de Watteville à Rivière-Rouge

La Compagnie de la Baie d’Hudson, un acteur majeur dans la traite des fourrures, possède de vastes étendues de terres dans une région appelée Manitoba. En 1812, la compagnie transfère la plupart de ces terres à Thomas Douglas, le comte de Selkirk. C’est de lui que vient l’idée de fonder une colonie agricole au Manitoba. Il a déjà tenté de coloniser la région en attirant des Écossais démunis chassés de leurs fermes par leurs riches seigneurs.

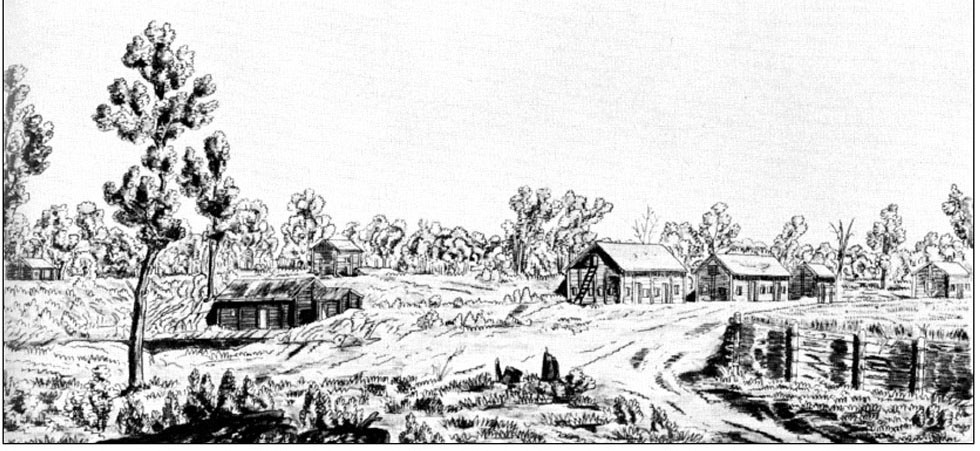

Colonie de la Rivière-Rouge. Croquis au crayon. Artiste supposé : Lord Selkirk. 1817. Archives du Manitoba.

La Northwest Company s’occupe elle aussi de la traite de fourrures dans les territoires non colonisés. Violences, incendies, voire meurtres résultent souvent de sa rivalité avec la Compagnie de la Baie d’Hudson. La compagnie s’oppose aux colonies, qui nuiraient aux affaires.

À la dissolution du régiment de Watteville, Selkirk cherche des hommes armés qui pourraient protéger les colons. Le comte et sa femme ont rencontré des soldats des régiments de Watteville et de Meuron à Montréal, où les hommes attendaient des transports vers chez eux. Ils embauchent donc une cinquantaine de vétérans. Même si la plupart sont du régiment de Watteville, le groupe est connu sous le nom de « de Meuron ». Selkirk souhaite surtout voir ses terres aller aux soldats qu’il appelle les « Polonais », car il estime qu’ils feront d’excellents fermiers. Il les attire en leur offrant de plus vastes étendues de terres que celles qu’on leur a offertes auparavant à Perth ou à Saint-Francis.

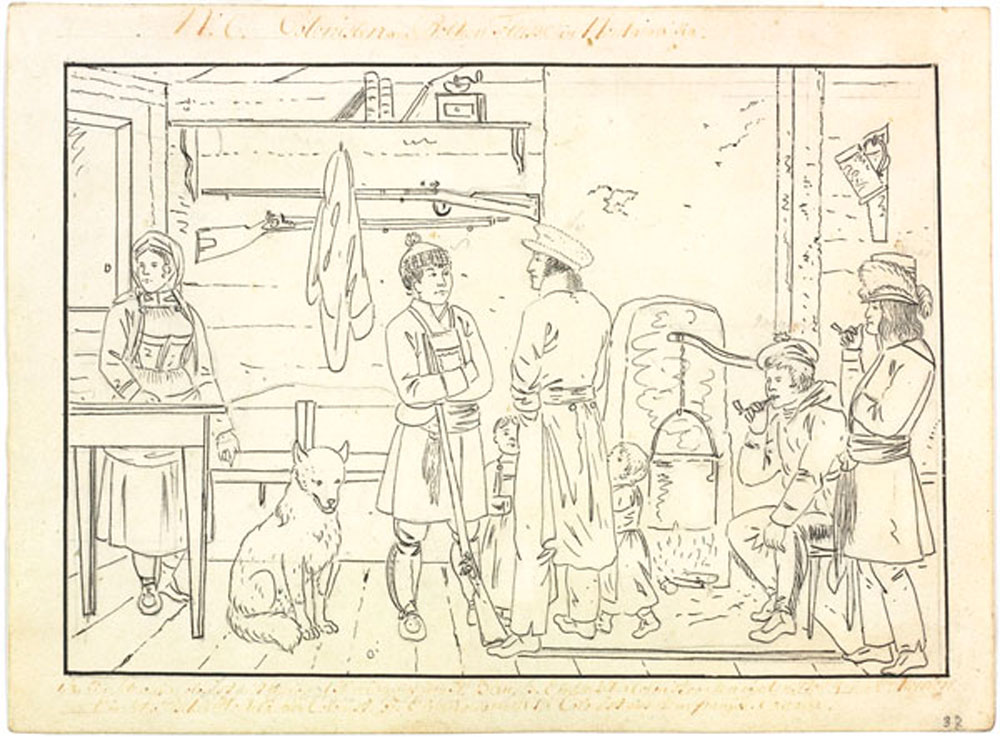

Des colons de la Rivière-Rouge avec un soldat « de Meuron », 1822. Esquisse au crayon et à l’encre, Peter Rindisbacher. Bibliothèque et Archives Canada.

Grâce à leurs compétences militaires, les soldats de Watteville capturent le poste de traite de la Northwest Company au fort William. Ils l’occupent brièvement avant de pousser vers l’ouest.

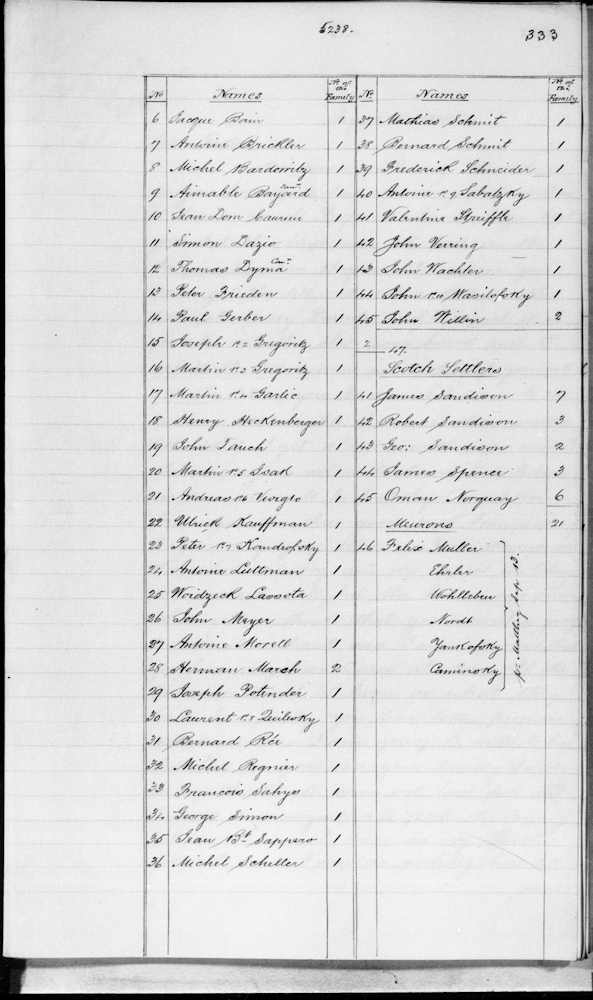

Andreas Korgto fait partie des « de Meuron ». Célibataire, il reste dans la colonie de la Rivière-Rouge au moins jusqu’en 1818, et il semble être le seul Lituanien du Grand-Duché à vivre encore au Canada après la fin de la guerre de 1812.

Deuxième page d’un recensement qui inclut des colons militaires dans la colonie de la Rivière-Rouge, août 1818. Andreas Korgto est le colon no 21 de Meuron. Liste des colons de la Rivière-Rouge de la compagnie en août 1818, documents de Lord Selkirk, vol. XV, p. 5237-5238. Bibliothèque et Archives Canada.

Peguis, chef des Saulteaux, tiré d’une plaque à l’église St-Peter, East Selkirk, MB. Archives du Manitoba.

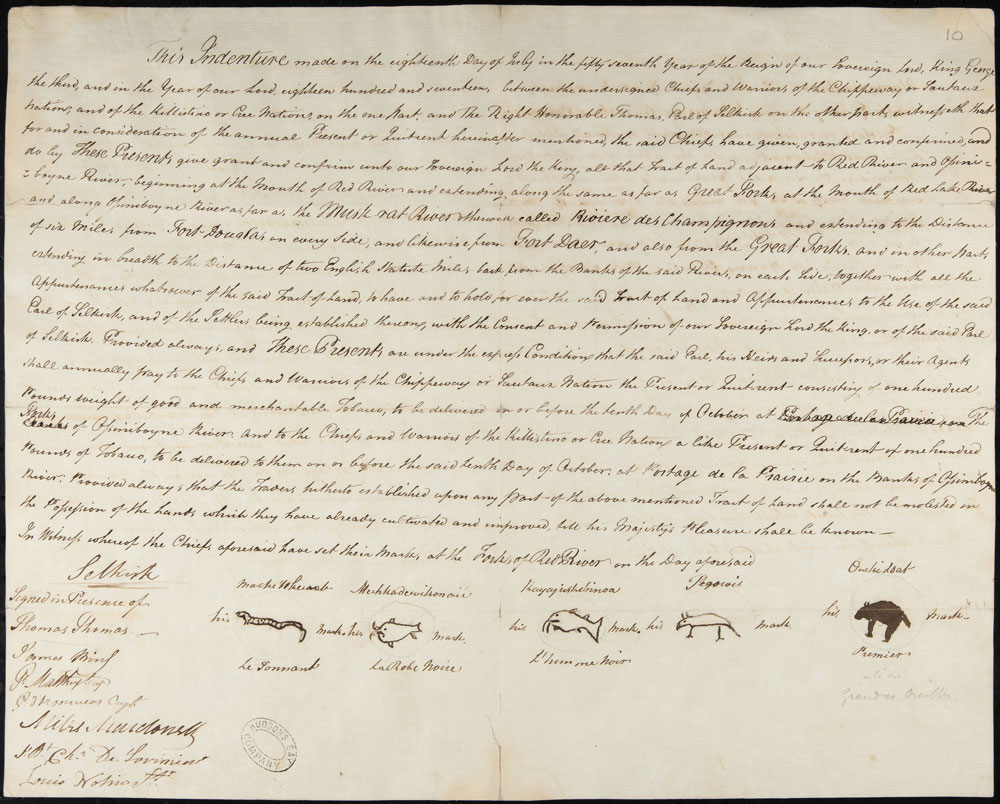

La colonie de la Rivière-Rouge occupe une place importante dans l’histoire des traités canadiens. En 1817, Selkirk et cinq chefs et guerriers de la nation Chippeaway ou Sautaux et de la Nation Killistine ou Cri, signent un traité reconnaissant l’utilisation des terres par la colonie. Selkirk remet chaque année 100 livres de tabac de bonne qualité marchande à ces Nations en échange de l’utilisation des terres.

Traité signé par le comte de Selkirk et les chefs et guerriers de la nation Chippeaway ou Saulteaux et de la nation Killistine ou Cri, 1817. Archives du Manitoba. Le 18 juillet 1817, Lord Selkirk a signé ce traité avec 5 chefs, appelés dans le document les « chefs et guerriers de la nation Chippeaway ou Saulteaux et de la nation Killistine ou Cri. » Afin d’assurer la paisible continuité de la colonie, Lord Selkirk et ses représentants ont négocié avec les chefs autochtones de la région la possession ou l’utilisation des terres bordant des deux côtés les rivières Rouge et Assiniboine sur une distance de 2 miles (3,22 km) en échange d’un cadeau ou d’un paiement annuel.

Ce traité est le premier signé dans l’ouest du Canada à reconnaître les droits territoriaux de peuples autochtones.