Un territoire à habiter et à aménager

Les moulins et l’église constituent un aimant qui attire le peuplement du territoire du Sault-au-Récollet. Les Sulpiciens, en tant que seigneurs, doivent faire bâtir un moulin. Pehr Kalm raconte: « Par un contrat signé entre ceux-ci (les Sulpiciens) et les habitants de l’île de Montréal, le clergé s’est réservé le droit d’obliger ceux-ci à moudre dans ses moulins. »

La fondation de la paroisse est récente : « Il n’y a pas bien longtemps que la plus grande partie est mise en culture, car ses habitants m’assurent que dans leur jeunesse, elle était presqu’entièrement recouverte par la forêt aux endroits où s’étendent maintenant des prés et des fermes. »

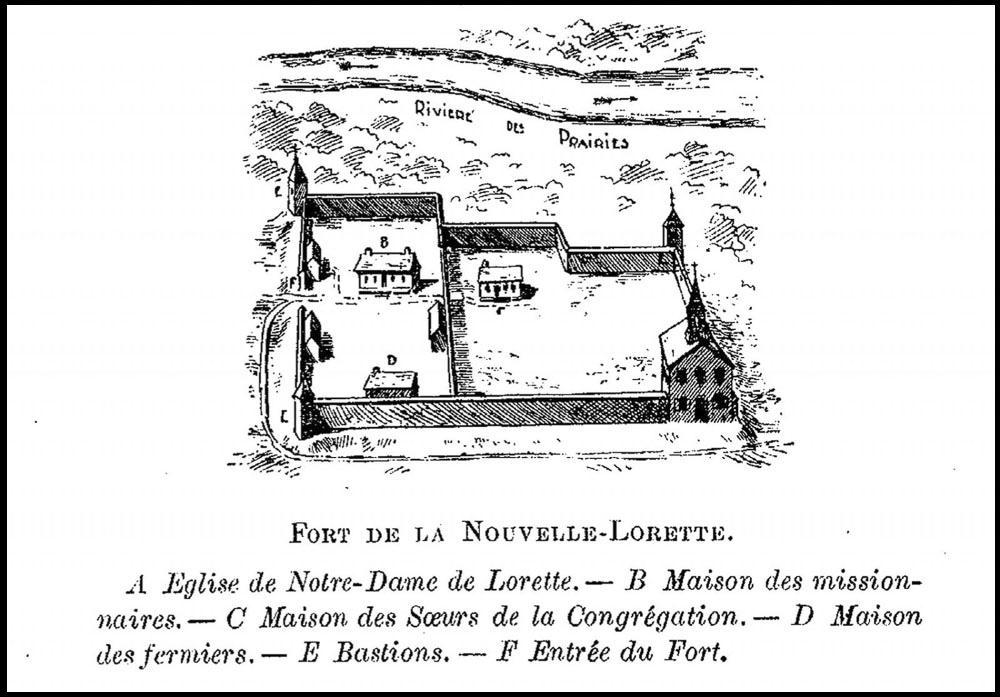

Le fort de la mission de la Nouvelle-Lorette tel que représenté dans le livre « Le Sault-au-Récollet : ses rapports avec les premiers temps de la colonie : mission-paroisse » de Charles-Philippe Beaubien, curé du Sault, publié en 1898.

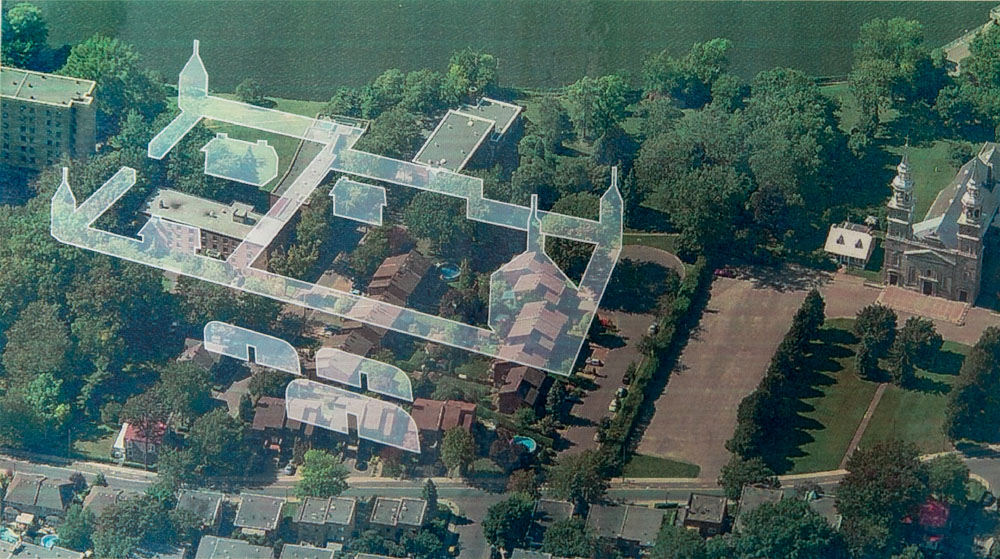

Afin d’encourager le départ des familles autochtones du Sault-au-Récollet, le territoire fut divisé en trois rangs parallèles à la rivière. Le premier rang occupait les terres défrichées par les Skawenatironon, qui résidaient autour du fort. Ces terres avaient la plus grande valeur. La superficie défrichée couvrait environ sept kilomètres carrés, jusqu’à la rue Sauvé aujourd’hui. Le second rang s’étirait jusqu’à la Côte Saint-Michel (rue Jarry) et le troisième rang se déployait au sud de cette limite.

Les nouvelles concessions encerclèrent graduellement les terres exploitées par les Premières Nations. La pression augmenta sur les dernières familles autochtones lorsque leurs champs vinrent à s’épuiser. Pour l’église, « le prêtre qui la dessert a l’intention d’en construire une neuve, en pierre, l’année prochaine et on a déjà commencé d’apporter de la pierre et d’autres matériaux à cet effet. »

Le curé Chambon souhaite rallier les paroissiens les plus éloignés à son ambitieux projet, soit ceux qui habitent la Côte Saint-Michel. Pour les amadouer, le prêtre sulpicien commande en France la reproduction de l’œuvre d’un grand maître. Depuis ce temps, on peut admirer le tableau du Grand Saint-Michel qui orne l’intérieur de l’église de La Visitation.